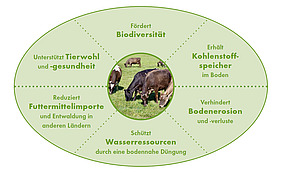

(Frick, 03.10.2025) Wiederkäuer wie Kühe, Schafe und Ziegen stehen wegen ihrer Methanemissionen zunehmend unter Druck. Dabei sind ihre positiven Beiträge im Ernährungssystem vielfältig: Auf Grasland gehalten, sichern sie die menschliche Versorgung mit hochwertigem Protein. Sie nutzen dabei Pflanzenmasse, die wir Menschen nicht direkt verwerten können. Gleichzeitig erhalten sie Kulturlandschaften, fördern Biodiversität und stabilisieren Nährstoffkreisläufe.

Grasland sinnvoll nutzen statt stilllegen

Dauergrünland speichert bei sorgsamer Bewirtschaftung Kohlenstoff und kann so zur Klimaschutzfläche werden. In der Schweiz machen Wiesen und Weiden rund 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Viele dieser Flächen sind für den Ackerbau ungeeignet, bieten aber eine wertvolle Basis für die nachhaltige Produktion von Milch und Fleisch.

Methan differenziert betrachten

Methan ist ein stark wirksames Klimagas, wirkt jedoch anders als CO2: Ein Grossteil ist nach etwa 20 Jahren in der Atmosphäre zu CO2 abgebaut, entfaltet in dieser Zeit aber eine rund 80-fach stärkere Wirkung. Das Problem: Es wird in den letzten Jahrzehnten mehr Methan in die Atmosphäre emittiert, als abgebaut werden kann. Deshalb trägt Methan zur exponentiell steigenden Erderwärmung bei. Dennoch wäre es nicht zielführend, die Rinderhaltung grundsätzlich infrage zu stellen. Denn Wiederkäuer übernehmen im Ernährungssystem und in Ökosystemen zentrale Aufgaben, die gerade unter Nachhaltigkeitsaspekten eine bedeutende Rolle spielen. Vielmehr müssen Methan- und CO2-Emissionen im Energiesektor eingespart werden.

Klimaschonende Fleischproduktion aus der Milchviehhaltung stärken

Hohe Einzeltierleistungen durch Kraftfuttereinsatz senken zwar die Emissionen pro Liter Milch, verstärken aber den Druck auf die Ackerflächen, erhöhen den Verbrauch an fossilen Brennstoffen und können die Tiergesundheit beeinträchtigen. Das Prinzip der graslandbasierten, biologischen Landwirtschaft zeigt einen nachhaltigen Weg auf: Entscheidend ist nicht die Maximalleistung, sondern die standortangepasste Fütterung und der effiziente Einsatz lokaler rindviehgerechter Ressourcen. Auch Zuchtstrategien mit Zweinutzungsrassen und längeren Nutzungsdauern verbessern die Klimabilanz.

So liessen sich die Treibhausgasemissionen der gesamten Rinderpopulation um rund 10 Prozent senken, wenn Milchkühe länger leben würden, dadurch weniger Nachzuchttiere benötigt würden und mehr Kälber aus Milchvieh-Gebrauchskreuzungen für die Weidemast zur Verfügung stünden. Die Fleischproduktion bliebe gleich hoch wie jetzt, bei sinkender Zahl an Mutterkühen.

Kreislaufwirtschaft als Leitbild

Graslandbasierte Wiederkäuerhaltung steht nicht im Widerspruch zum Klimaschutz, sondern denkt darüber hinaus. Sie orientiert sich am Standort, setzt auf lokale Futterressourcen und reduziert so Importe, Nährstoffverluste und Umweltbelastungen. Indem Tierzahlen und Fütterung an die vorhandenen Flächen angepasst werden, entstehen hochwertige Proteine ohne Nahrungsmittel- und Flächenkonkurrenz – aus einer Ressource, die Menschen nicht direkt nutzen können. Gleichzeitig schützt die Weidewirtschaft Böden, Wasser und Biodiversität, erhält Kulturlandschaften und sichert die regionale Ernährung. Rinderhaltung liefert in diesem System weit mehr als Fleisch und Milch: Sie erbringt vielfältige Ökosystemleistungen, die für eine zukunftsfähige Landwirtschaft unverzichtbar sind.

Fazit: Mehr als eine Klimafrage

Die biologische Rinderhaltung ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Entscheidend ist, wie sie gestaltet wird. Das neue FiBL Faktenblatt liefert Daten, Zusammenhänge und Strategien, wie biologische, graslandbasierte Rinderhaltung zum Klimaschutz beitragen und gleichzeitig die Ernährungssicherheit und Ressourceneffizienz stärken – wenn sie standortgerecht und ressourcenschonend gestaltet ist.

Weitere Informationen

FiBL Kontakte

- Florian Leiber, FiBL Schweiz, Departement für Nutztierwissenschaften, Leitung Gruppe Tierernährung

- Phie Thanner, FiBL Schweiz, Departement für Beratung, Bildung & Kommunikation, Co-Leitung Gruppe Beratungstools

Bio Suisse Kontakt

Jasmin Hufschmid, Bio Suisse

+41 61 204 66 09, jasmin.hufschmid(at)bio-suisse.ch

Links

- fibl.org: Faktenblatt "Kuh und Klima"

- fibl.org: Meldung "Podcast: Kuh und Klima – Kritik, Fakten und Potenzial"